2025-05-22

インクトラップ(Inktrap) 「インクトラップ(Inktrap)」というタイポグラフィの技術に関するメモ。

作成する際のコツ インクトラップを効かせる箇所は、細くて、鋭くて、潰れやすいところ。要するに「詰まりそうなポイント」に余白を仕込むとそれっぽく見える。

内側の鋭角コーナー:ストローク同士がぐっと狭くなる部分。たとえば、セリフと縦線が交わる接合点など。 終筆(ターミナル)の先端:細い線がふっと途切れる箇所(細ければ細いほど印刷時に潰れやすい)。ここにほんの少し切り欠きを入れると、線が残ることになる。 セリフの付け根:水平のセリフと縦のストロークがぶつかる部分。細くなればなるほどインクのにじみで潰れやすくなるので、ここも空間を残しておく。 ストロークの交差点:「×」とか「+」のような、線が中央でクロスするところ。見た目が黒く濁りがちなので、中心にわずかに隙間を入れる。 細いハネやカーブの端:筆記体っぽい書体で、カーブが直線に移る細いところ。 メモ インクトラップとは、文字の角の部分や接合部などにあらかじめ「へこみ」を設けておくことで、印刷時にインクがにじんでも、視覚的なバランスが保たれるようにするデザイン技法。とくに小さいサイズや粗い紙に印刷することを想定したフォントでは、文字が潰れてしまわないよう、あらかじめ余白を確保しておく必要があった。その発想から生まれたのがインクトラップである。

現代の高解像度ディスプレイではこのような工夫は不要だが、逆に「意図的にインクトラップを残す/見せる」というデザインが登場している。かつての「印刷のための工夫」が、いまは「造形的な魅力」として再解釈されている点がおもしろい。

デザインにおいて、「かつての制約が生んだ造形」が「いまの美意識」に読み替えられる、というのはよくあることで、同じようにフォントでいえば、セリフ(もともとは金属活字の筋の弱い細線を補強するための「足」だったが、いまはクラシックさや安定感を象徴する装飾要素になっている)や、和文フォントのウロコ(筆で書く際の運筆の名残だが、いまでは和風の空気感を醸す装飾要素になっている)がそうだし、Webやアプリのデザインでよく採用されるグリッドレイアウトも、かつての組版や紙面整理の都合から生まれた構造が現在になって「モダンデザインの骨格美」として愛され、再活用されているものだ。

近過去を採用したものでいえば、Y2K(1990年代後半〜2000年代前半の限られた3D表現やCG技術、Webの表示制限が生んだチープな未来感が、いまでは懐かしさとフィクショナルな未来像のミックスとして再評価されている)やピクセルアート 、チップチューン なども挙げられる。

https://www.youtube.com/watch?v=SiTazCUPBGM

エンジニアのスキルというのは、一度身につけた技術が数年後もそのまま使えるとは限らず、むしろ過去の知識が通用しなくなることのほうが多い。だからこそ、常に学び直しが求められるし、若い世代がベテランを凌駕するチャンスがあったり、その延長線上にベンチャーの勝機があったりもする。

つまり、不要になった技術的な工夫(iモード向けのサイト構築とか、Flash制作、IEへの個別対応とか……うっ、頭が……)というのはどんどん積み重なっていくわけだが、でも、そうした過去の制約下で生まれた工夫をあらためて掘り起こし、技術的な意味は失われても装飾的な意味で再利用する、ということができるのはデザイナーなんじゃないかと思う。

いったん役目を終えた技術を、意匠としてもう一度連れてきて、再解釈の文脈に乗せる。むしろ、技術が意味を失ってからのほうが、デザインとしては面白くなることもあるかもしれない。こういうところはまさにデザイナーの腕の見せどころだろう。

技術にもある程度詳しいデザイナーとして中年に差しかかるいま、こういう視点はこれからずっと使えるんじゃないか……と、思ったりしている。

参考 2025-05-07

人とAIの関係性を設計しよう Embedding / Copilot / Agent の三類型 自分が作るプロダクトの中で、人間とAIはどのような関係性を築くのか?

壮大なテーマに聞こえるかもしれないが、実はプロダクト開発における実務的な問いだと思っている。もう少し現場的にいえば、「人間に対して、AIをどのような位置に立たせて仕事をさせるか」ともいえるかもしれない。ユーザー体験やプロダクトの意味合いは、この設計次第で大きく変わってくる。

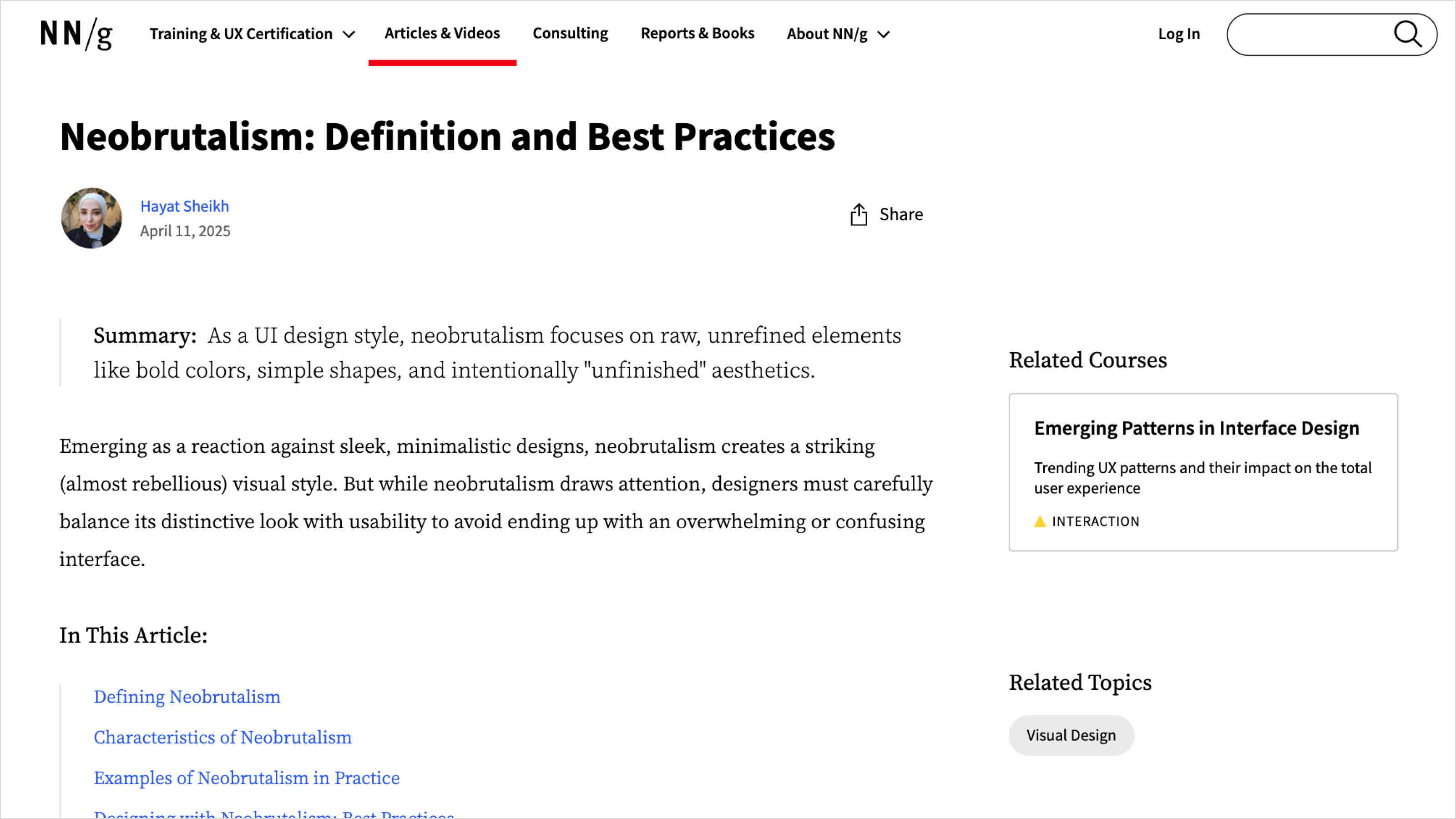

この問いに向き合うためのフレームとして、僕が最近出会って腑に落ちたものを紹介したい。中国のあるデザイン系メディアで紹介されていた「人間とAIの協働における三類型」という整理だ。以下の図は、そこで紹介されていたものを僕が翻訳し、わかりやすくするために少しだけ改変したものである。

この図では、人とAIが協働する際の関係性をEmbedding(裏方)、Copilot(共同作業者)、Agent(代理人)という三つの型で捉えている。タスクの進行プロセスを縦に示し、それぞれの協働スタイルを横に並べた形だ。

Embedding(裏方):AIが部分的に人間のタスクを補助するモード 作業の大部分はユーザーが主導し、AIはその中の一部の工程、情報検索や判断材料の提示といった領域で、さりげなく手を貸す。ゴールの設計や意思決定、最終的な実行はあくまでユーザーが担っており、AIはタスクの断片にだけ「埋め込まれて」いる。たとえば、フォームの自動補完、スマートな並び替えの提案、画像の自動補正、検索時のキーワード補強などがその例だ。大抵の場合、ユーザーはAIを「操作している」という感覚すら持たないことも多く、なんとなく便利、くらいの感覚で使われている。

Copilot(共同作業者):AIが人間と並走し、随時サポートや提案を行うモード 作業の主導権はユーザーが持ちつつ、AIはその過程で「一緒に考える相手」として振る舞う。タスクの中で特定の処理を代わりに行うこともあるが、その成果物はユーザーの確認・修正を経て進められる。GitHub CopilotやNotion AIのように、ユーザーが言語化した意図を受け取り、それに応じたアシストをしてくれる例がこれにあたる。

Agent(代理人):ユーザーが目的を設定したあと、AIがその達成に向けてタスクを分解し、適切なリソースや手段を選びながら自律的に進めていくモード ユーザーは起点のアクションと最終確認を担うが、途中の過程ではAIが代理人として意思決定し、進行する。AutoGPTのようなツールがこの例にあたり、ユーザーは「何をしたいか」を伝えるだけで、AIがステップを設計し実行していく。頼もしいけれど、ちょっと怖いと感じる人もいるかもしれない。SF映画ではだいたい人類を滅ぼしにかかってくる。

この三類型の整理がよいのは、AIの能力の高さや技術的な洗練度ではなく、「協働の構造」にフォーカスしているところだ。僕は、プロダクトの本質はこの協働の構造にあって、AI自体の技術力はその上に乗っかってくるパワーのようなものだと思っている。パワーでの戦いは、資本力の高いところに勝つのは難しい。しかし協働の構造を工夫するところには、ベンチャーにも戦える余地があると思う。

プロダクトにAI機能を実装するときには、この図を参考にして、ユーザーとAIの間にどんな関係性を築いていくのかを十分に議論するようにしていきたい。この図は、その議論をふわふわとした抽象論に留めず、図面的設計的に捉えてチームで共有するための叩き台になるはずだ。

そうした議論の延長として「関係性のフェーズ移行を設計する」ということも考えられるだろう。新しい機能は最初Copilot型でユーザーと一緒に試行錯誤しながら信頼を得ていき、一定の慣れが生まれたタイミングでAgent的な動きを提案していく、というような段階的な設計の可能性だ。協働のあり方を、固定された型ではなく、関係性の成熟に応じてシフトするものとして捉えてみると、より実用的な設計ができる気がする。

また、「関係性を構築する」というのは、「継続的な視点を持つ」ということでもある。人間同士がそうであるように、関係性はある程度の時間の中で育っていくものだからだ。実際の関係構築というのは、ドラマの脚本のように設定を与えれば完了するわけではない。このことは、自分の身の回りの関係が、「最初の印象」なんかよりも「どう付き合い続けてきたか」の方が強く影響していることからも分かるだろう。特に、ある関係のあり方を意図的に目指すのであれば、より計画的な取り組みと、適時の調整作業が必要だ。

関係性は持続され、反復されることによってのみ成立する。「関係性」とは一定の距離感と進入角度のことを指すのではなく、二者の接触によってその都度、距離感と進入角度が共創的に試行錯誤し続けられる「状態」のことを指すのだ。

(宇野常寛、2022『砂漠と異人たち』朝日新聞出版)

美涼は、それはそんなに難しくないという顔で、

「わかったってところから、また愛し直すんじゃないですか? 一回、愛したら終わりじゃなくて、長い時間の間に、何度も愛し直すでしょう? 色んなことが起きるから。」と言った。

(平野啓一郎、2018『ある男』文藝春秋)

まだまだAI機能のデザインは始まったばかりなので、これからいろいろとAI搭載のプロダクトを作っていけば、より詳細な類型化もできるかもしれない。もとより人と他者の関係のあり方は一様ではないし、型通りのもので終わる話でもないだろう。AI機能を観察するときに「この機能は、人とAIをどのように協働させるものなのか」という問いを持つことで、僕たちはより実務的なデザイナーの目を養うことができると思う。

どうすればAIとの関係が、日々の営みに溶け込んで、自然にそこにあるものとして続いていくのか。使えば使うほど馴染んでいくような関係性は、どうしたら作ることができるのか。そんなことを話し合って設計された機能こそが、ユーザーに利便性以上のものをもたらし、プロダクトの価値を高めていくはずだ。

2025-04-18

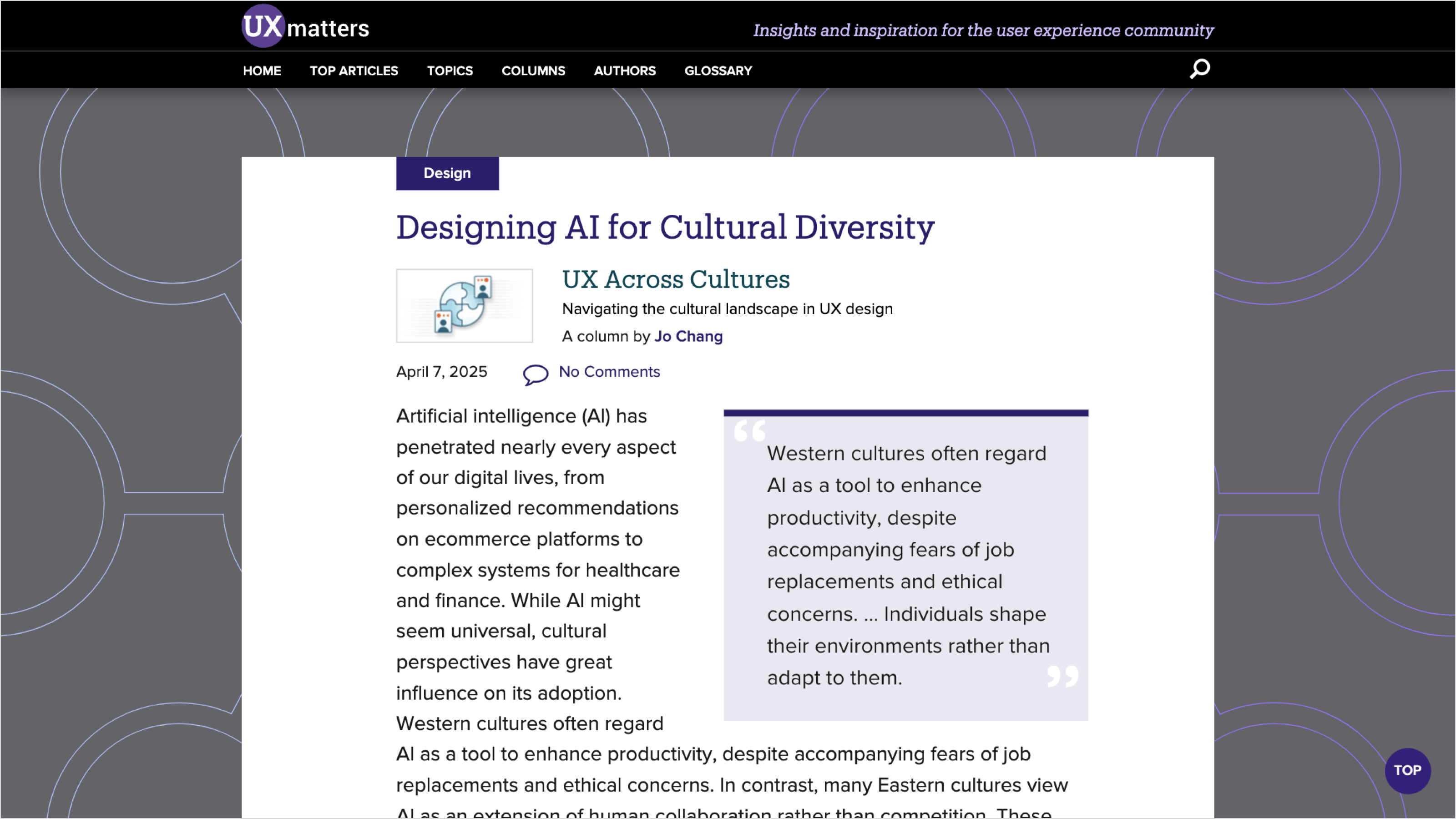

Jo Chang「Designing AI for Cultural Diversity」と『鋼の錬金術師』、あるいはデジタルネイチャー 「AIをどうデザインするか?」という問いについて、最近読んだJo Changの 「Designing AI for Cultural Diversity」 という記事が参考になった。このコラムでは、文化によってAIの受け入れ方や期待のされ方が大きく異なるということが、さまざまな事例とともに紹介されている。

Designing AI for Cultural Diversity https://www.uxmatters.com/mt/archives/2025/04/designing-ai-for-cultural-diversity.php

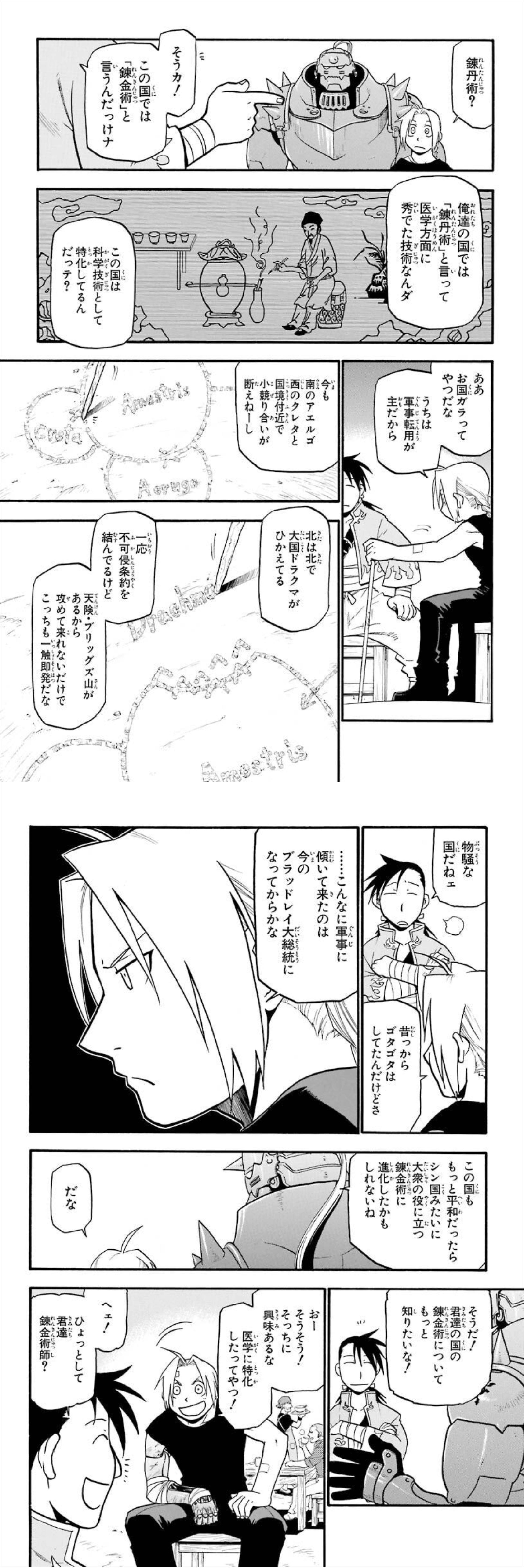

読みながら思い出したのが、『鋼の錬金術師』に登場する錬金術と錬丹術の違い、そして落合陽一が提唱する「デジタルネイチャー」の考え方だ。これらは、AIという存在をどう捉えるか、もっと言えば、「テクノロジーを人間や自然とどう関係づけるか」という問いに対して、いくつかの示唆を与えてくれる。

「制御する技術」としてのAI、あるいは錬金術 Jo Changによれば、西洋文化ではAIを「生産性を上げるツール」として見る傾向が強く、その根底には「人間が自然をコントロールする」という価値観があるという。AIは人間が操るべきものであり、操作性や効率、そして生産性の最大化が重視される。

In Western societies, people view AI as a tool that can boost efficiency and enable them to maintain control. They prefer to manage AI systems directly, reflecting the individualism of Western cultures, in which individuals shape their environments rather than adapt to them.

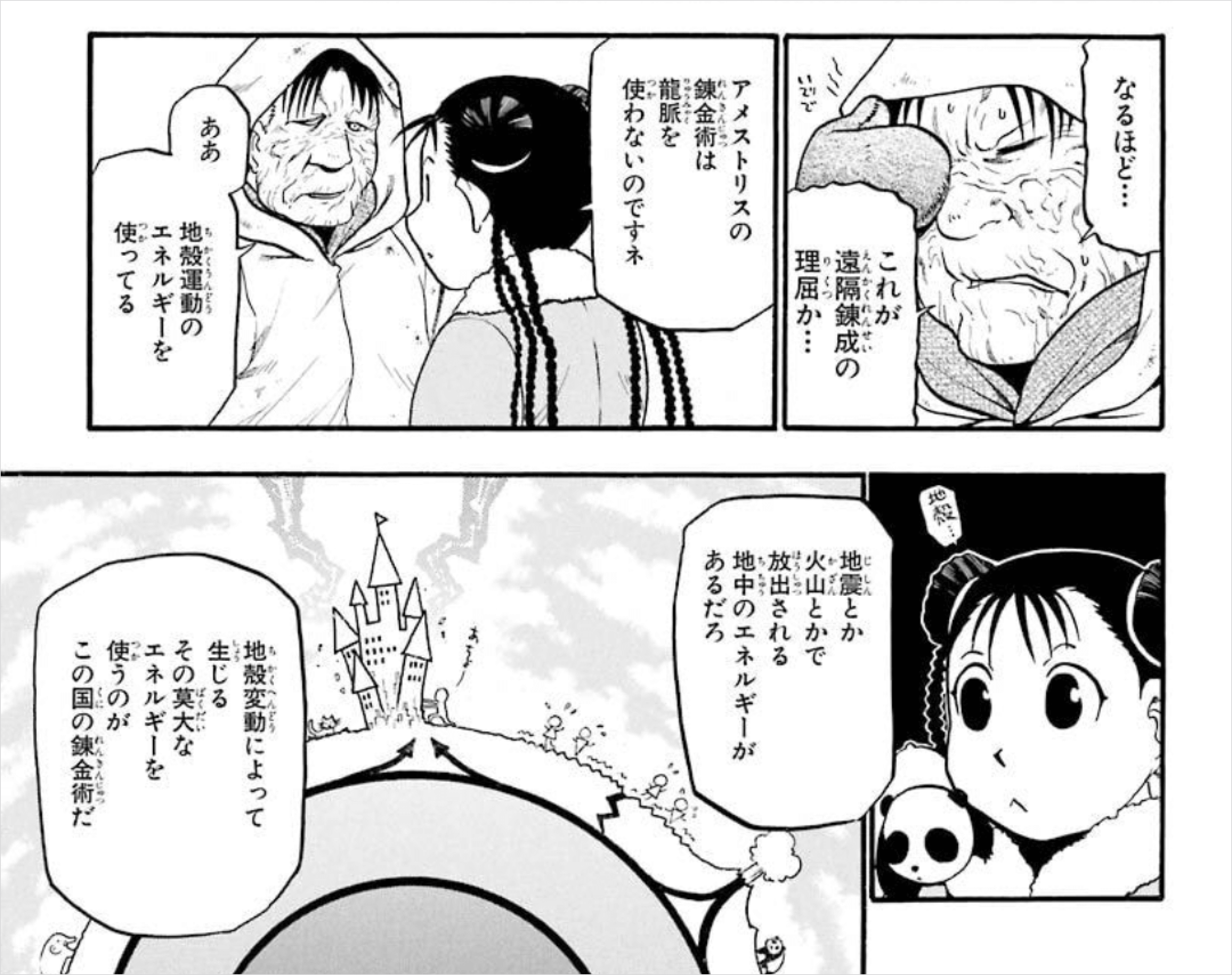

これは『鋼の錬金術師』に登場するアメストリスの錬金術とも重なる。地脈から得たエネルギーを利用し、等価交換のルールのもとで物質を自在に変換する技術だ。しかも、国家錬金術師という制度によってそれが軍事利用されている。まさに、テクノロジーを「力」として扱い、「統制可能なもの」として扱う近代的な科学観の表れだ。

「調和する存在」としてのAI、あるいは錬丹術 Jo Changはまた、東アジア圏におけるAIの受け入れ方にも触れており、「協働する存在」や「人間の延長」としてごく自然に受け入れられていることを指摘する。そこには、道具や機械に魂が宿ると考えるようなアニミズム的感覚が影響しているのではないか、という見立てだ。

In contrast, Eastern cultures often embrace AI as a natural extension of human life, emphasizing harmony rather than control. Instead of viewing AI solely as a tool, people in these cultures are more inclined to engage with AI as a collaborator or companion that enhances their experience. This mindset aligns with an interdependent view of the self, in which the individual and the environment are deeply connected. Recent research also suggests that East Asians are more likely to anthropomorphize technology and actually view chatbots as a form of life within the natural world because of the influence of the animistic nature of Eastern religions.

訳:対照的に、東洋の文化では、AIを人間の生活の自然な延長として受け入れる傾向があり、制御よりも調和が重視される。AIを単なる道具としてではなく、体験を豊かにしてくれる協働者や伴侶のような存在として捉える人が多い。このような考え方は、「個人と環境は深く結びついている」という相互依存的な自己観と一致している。最近の研究では、東アジアの人々はテクノロジーを擬人化しやすく、チャットボットのような存在を自然界の中の“生命の一形態”として受け取る傾向があることが示されている。これは、東洋の宗教に見られるアニミズム的な世界観の影響だとされている。

これは、『鋼の錬金術師』に出てくるもう一つの技術体系、シンの錬丹術に通ずるものがある。錬丹術は、アメストリスの錬金術がシンに伝わり、その土地の思想と交わることで独自の発展を遂げたとされている。錬丹術も錬金術と同じ基礎理論で成り立っているため、基本的な特徴は同じだが、錬丹術は体内の「気」や自然の流れと調和しながら働いており、破壊や変換ではなく、治癒や再生といった生命を支える方向にその力を用いる点が特徴的である。

この対比は、西洋医学と東洋医学の違いと重ねても理解できるし、もっと広くいえば、技術と自然の関係性に対する文化的な捉え方の違いとしても読み解ける。どちらが優れているという話ではなく、どちらも人間と世界の関係をどう捉えるかという態度の表れだ。古典的な話だが、それが現代のAI技術の文化的受容の差異として表面化しているという仮説はとても面白いし、説得力があるようにも感じられる。

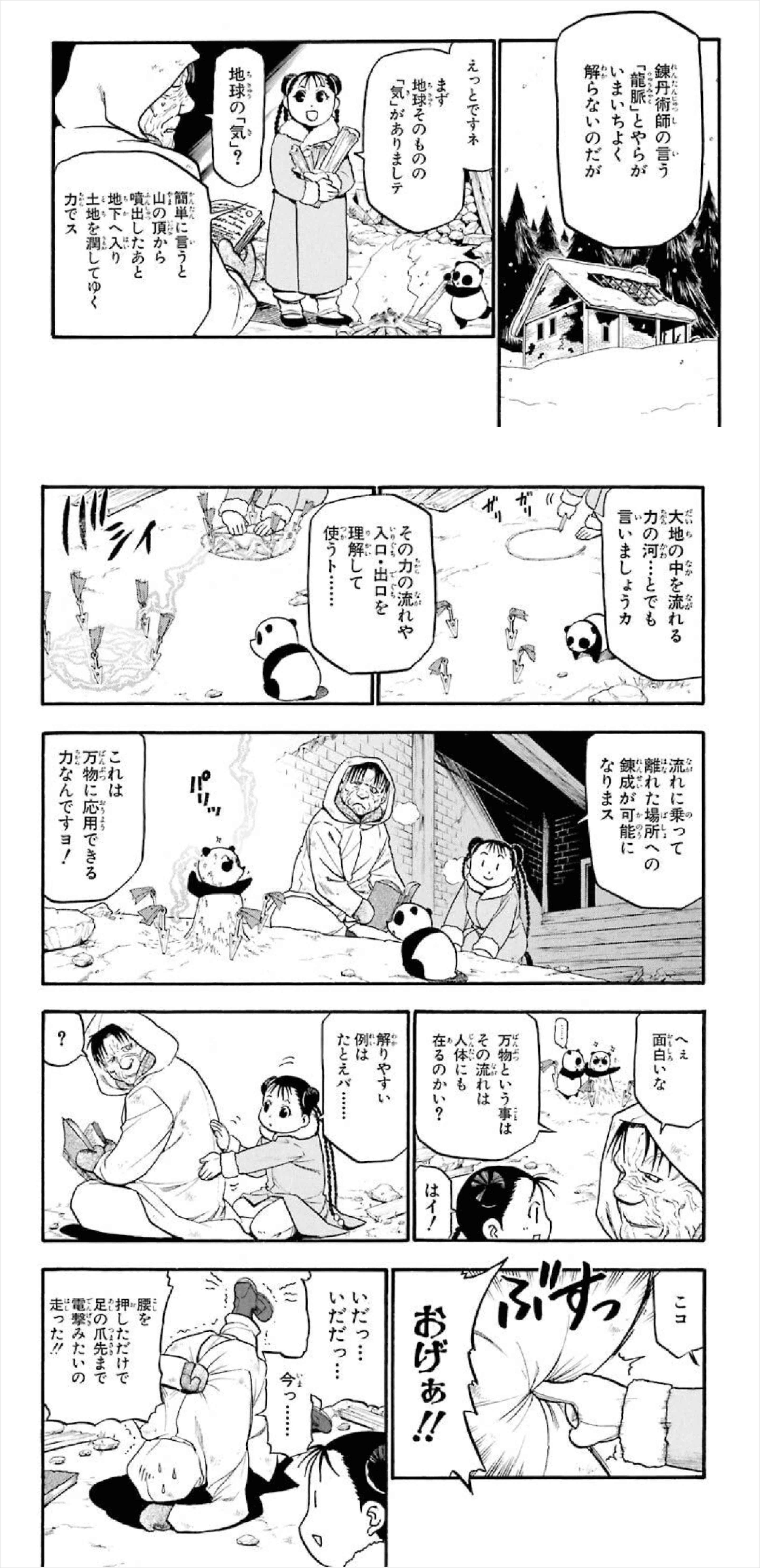

デジタルネイチャー AIを、制御対象ではなく、関係性の中で「共に働く存在」として捉える錬丹術的な発想は、落合陽一が提唱する「デジタルネイチャー」の思想とも重なってくる。「テクノロジーは自然と対立するものではなく、すでに自然の一部になっている」という考え方だ。

デジタルネイチャー: 生態系を為す汎神化した計算機による侘と寂https://amzn.asia/d/apHmhxQ

落合は、スマホやAI、センサーやネットワークといったデジタル技術を「便利な道具」「産業的インフラ」として扱うのではなく、草木や風、天候などと同じように、僕たちが暮らす「環境」の一つとして見直そうとする。ここでは、人間が中心に立つのではなく、人間もまたテクノロジーと共に変化しながら生きる自然存在の一つとして位置づけられる。

この視点をプロダクトデザインの実践に取り入れるとしたら、従来の「人間中心設計(HCD: Human-Centered Design)」的なアプローチには改善を求めなければならない。HCDでは、人間の明確なニーズや目的を起点に設計が行われるが、AIのように環境へと深く浸透し、自律的にふるまう技術の存在を扱うには、その前提そのものを見直す必要がある。

たとえば、明示的なインターフェースを持たないAIとの関係性、あるいは人とAIが共に空間や体験を生成する場面では、「操作性」ではなく「共存性」や「環境への親和性」がより重要になる。こうした状況においては、HCI(Human-Computer Interaction)ではなく、NCI(Nature-Computer Interaction)、すなわち人間も含めた自然環境全体との相互作用を設計の対象とする視点が有効となる。

2020年代に入ってから、ドナルド・ノーマン(HCDの概念を広めた認知心理学者であり 『誰のためのデザイン?』 の著者)が「Human-Centered Design」という言葉の限界を認め、「Humanity-Centered Design」や「Complex Socio-Technical Systems Design」といった表現を使っているように、プロダクトデザインにおいて「人間の利便性」を中心に据えるのではなく、自然環境や非人間的存在、あるいは多様な文化的前提との共存可能性を起点に設計を考える視点は、理論分野では既に主流なものとなりつつある。

Humanity-Centered Design: 個人の欲求だけでなく、社会・地球・未来世代を含む人類全体への影響を考える設計 Complex Socio-Technical Systems Design: テクノロジーだけでなく、制度・文化・法・倫理などと絡み合った社会的構造を設計の対象として扱う そして2025年現在、AI技術のUIやふるまいがWebサービスやスマホアプリなどのプロダクト実装の現場で求められるようになり、こうした視点は実践の側にも徐々に浸透しはじめている。

たとえば、最近注目されているゼロインターフェース/ゼロUIといった概念や、「ユーザー思考」ではなく「データ思考」へと設計の重心を移すといった議論(=ユーザーが何を考えるかよりも、AIがどのようにデータを読み、ふるまうかを重視する設計観)などは、まさにデジタルネイチャー的な、ポスト人間中心主義的な社会観が表れている事例といえるだろう。

社会が変わりはじめるとき、新たな設計の理念や思想が立ち上がる。その萌芽はしばしば観念的で、どこか手触りを欠いたものとして語られる。けれど、それが単なる理想論にとどまらず、現実の中で説得力を帯びはじめるのは、技術がそれをカタチにしてしまうからだ。思想はいつも、想像力だけでは足りない。それが目に見える仕組みやふるまいとなって現れたとき、人はようやくそれに触れ、納得することができる。

プロダクトに文化を織り込む 「Designing AI for Cultural Diversity」 では、異なる文化圏でのAIの扱われ方の違いが目を惹くが、当然のことながら、西洋がどう、東洋がどう、とラベルを貼ることに意味があるわけではない。重要なのは、ローカライズを通じて見えてくる自然観や社会観、人間観の違いに気づけるかどうか。そしてその違いに誠実に向き合っていくことだ。

文化を西洋と東洋の二項対立で整理してしまうことは、やはりとても危うい。思索のきっかけ以上にはしない方がいいと思う。たとえデータや傾向があったとしても、「西洋=制御」「東洋=調和」といった見方そのものが、かつて繰り返されてきたステレオタイプやオリエンタリズムの延長線上にある。僕もまた、そうした枠組みの中に自分を位置づけたくなる(安易なアイデンティティに身を預けたくなる)気持ちに引きずられそうになることがあるが、物事の複雑さや多様性から目を背ければ、見えるはずのものまで見えなくなってしまう。単純な物語に逃げ込まないように心がけたい。

Jo Changが強調していたのは、「文化ごとにAIのUIやふるまいを調整することは、単なるローカライズではなく、関係性の設計である」ということだった。文化が違えば、 価値の測り方も、合理性の基準も、信頼の築き方も変わる。何を伝えるか、ではなく、どう関わろうとするか。自分の作るプロダクトは、テクノロジーと人とのあいだに、どんな関係性を築きたいのか。その答えが、プロダクトの持つ文化になる。

Chooningの例でいえば、音楽分野にストリーミング(サブスク)という技術が主流になっていく中で、人とそれらの技術とこの百年間の(音楽が形を持っていた時代の)文化が「どう一緒にいられるか」を考えることだ。この手の問いの設定と、それに機能実装やインターフェースやデータのやり取りを使ってどう答えていくかということ。そのことが「プロダクトに文化を織り込む」デザインの要諦になるのだと思う。

2025-04-12

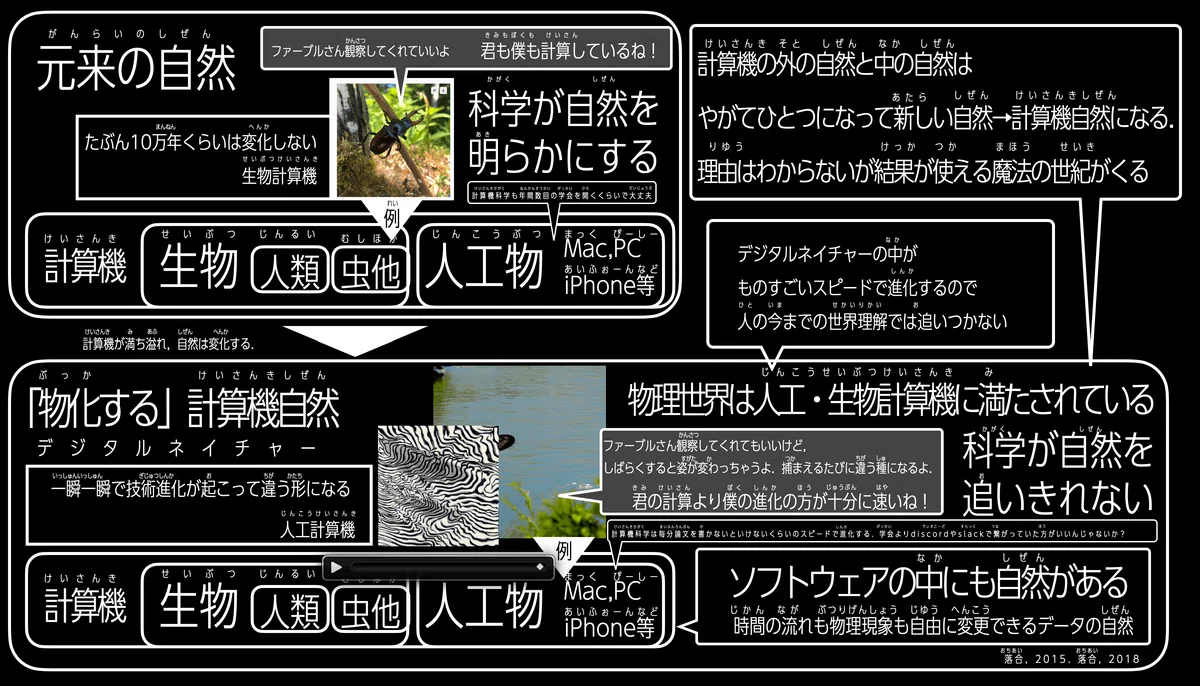

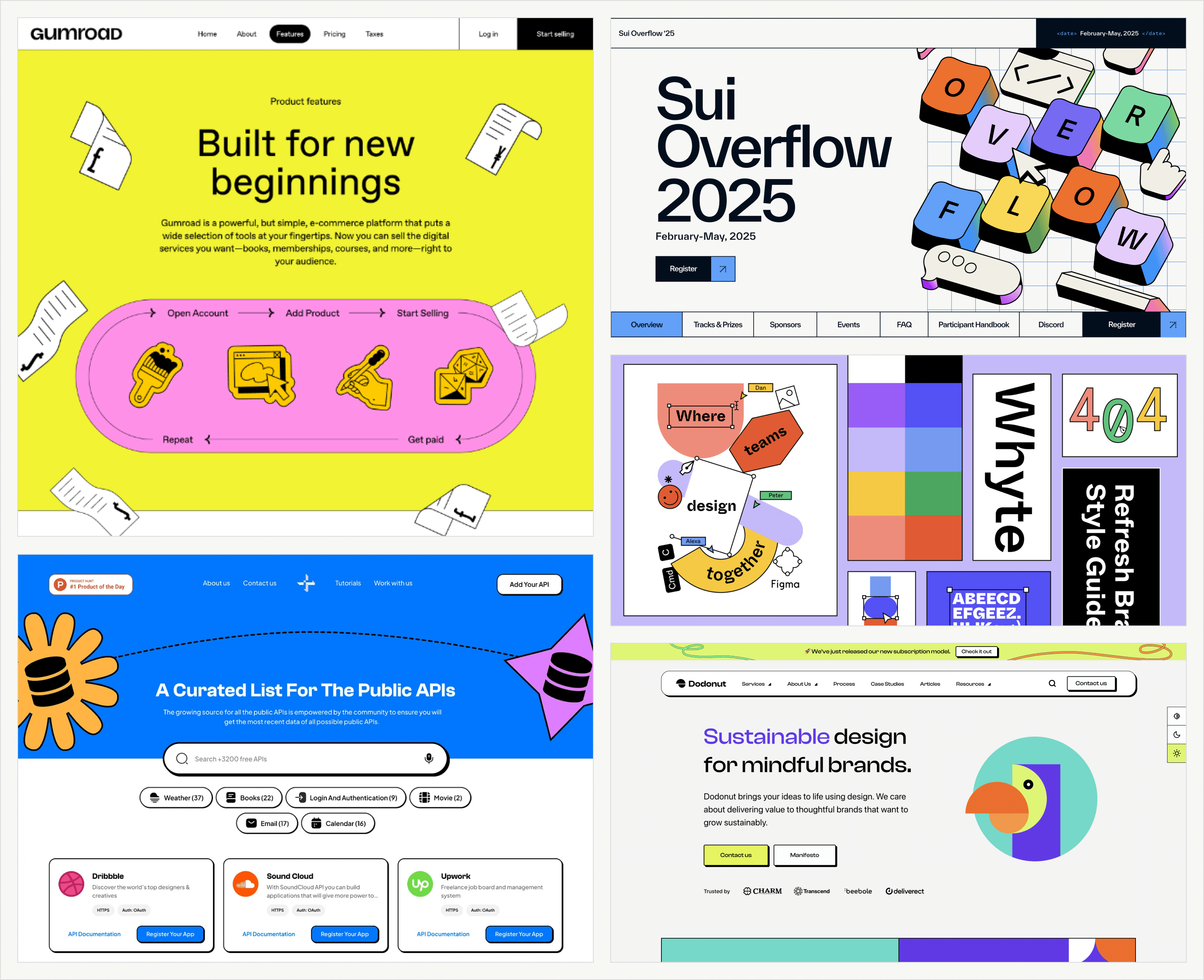

Neobrutalism考:「かわいい」論とハローキティ NN/gにNeobrutalismに関する記事が出ていた。

Neobrutalism: Definition and Best Practices https://www.nngroup.com/articles/neobrutalism/

この記事が扱っているのは、Neobrutalismというデザイントレンドについて、その特徴的な雑さ全開・骨太ゴリ押し系なビジュアルと、UIに求められる明確さ・可読性・操作性といったユーザビリティの要請を、いかに両立させるかという実践的なテーマだ。

FigmaやGumroadといった具体的なプロダクトを例に取りながら、視線誘導、コントラスト比、色数の制御、可読性の担保、ホワイトスペースの設計、インタラクションの明示、単純化とのバランスなど、けっこう実務寄りの具体的設計的な工夫がベストプラクティスとして紹介されている。

デザイナーが混沌をあえて描くとき、ユーザーはそれをどこまで許容できるのか。わかりづらさ、誤認、操作ミスなど、UX上のノイズをどのように制御し、体験として成立させるのか。

感性に寄り添う表現を志向する一方で、ツールとしての機能性も損なってはならない。そのあいだを往復しながら設計することは、多くのUIデザインに通底する普遍的な課題でもある。

そしてこのとき、ベストプラクティスと同じくらい重要なのが、プロダクトにNeobrutalismのようなビジュアルのノリを与えたときに起きる出来事、ユーザーへの作用、デザインの働き……つまり仕掛けに対する意識だ。

もちろんNN/gの記事でも、Neobrutalismというデザインの働きについて「印象に残る」「ブランドの態度を表す」「反ミニマリズム的な潮流」といったような説明はされている。けれど、それらはどちらかといえば現象としての観察にとどまっていて、背景にある構造的な説明にまでは踏み込んでいない。

Neobrutalismが「なんだか惹かれる」と感じられるのはなぜなのか。その感覚が、どんな構造や働きかけによって支えられているのか。今日はそのことについて考えていきたい。

「unfinished」を巡る思索:「かわいい」論とハローキティの造形分析 さて、今回のNN/gの記事には次のようなセンテンスがある。

“Neobrutalism focuses on raw, unrefined elements like bold colors, simple shapes, and intentionally ‘unfinished’ aesthetics.”

訳:UIデザインスタイルとしてのネオブルータリズム(Neobrutalism)は、鮮やかな原色、シンプルな図形、そしてあえて「未完成」に見せるような要素など、粗さや未洗練さを前面に押し出すアプローチです。

注目したいのは 「unfinished」(未完成さ、整っていなさ、粗さ) というキーワードだ。そしてこの言葉を読み解く上で参考になるのが、四方田犬彦の『「かわいい」論』 である。

この本では、「かわいい」という言葉が、未熟さや不完全さを愛でる日本文化のまなざしと深く結びついているとされている。そして、そうした感性の背景にある美意識の構造を手がかりに、「未完成なもの」が持つ表現の可能性に迫っていくのだ。

鍵となるのは、「美しい」「かわいい」「醜い」という三つの感覚の相対的なイメージである。

「かわいい」は一般的には「美しい」の隣人であり、「醜い」とは正反対の言葉であると考えられている。だが具体的に「かわいい」と呼ばれているものを手にとってみると、それが「美しい」とはまったく異なった、むしろ対立する雰囲気を携えていることが、しばしば判明する。またひどく醜く気味が悪いものが、角度を変えて眺めてみると「かわいい」対象として認知されるという例も、枚挙に事欠かない。

[…]

気味が悪い、醜いということと、「かわいい」こととは、けっして対立するイメージではなく、むしろ重なりあい、互いに牽引し依存しあって成立しているものなのである。これは逆にいえば、あるものが「かわいい」と呼ばれるときには、そのどこかにグロテスクが隠し味としてこっそりと用いられていることを意味している。

(四方田犬彦、2011『「かわいい」論』筑摩書房)

四方田は当初、「美しい」と「かわいい」が隣り合う価値観であり、「醜い」はその対極にあると考えていた。しかし調査を進めるうちに、「かわいい」と「醜い」は互いに接近し、むしろ「美しい」こそが単独で対岸にある、という構造が見えてくる。

やがて彼は、「美しい」を「完成された状態」、「かわいい」や「醜い」を「未完成の状態」として整理し、次のようなイメージを作り上げる。数直線の一端を「完成=美」としたとき、その手前から反対端までに広がる広大な「未完成」を表す部分が「かわいい」の領域なのだ、と。

つまり、「かわいい」とは、美という完成形に届かない状態全般に対して、否定せずに価値を見出そうとする姿勢のことなのである。

(この四方田の説は、デザイナーという立場からするとすぐに合点がいく。「美しさ」には、合理的な配置、整ったバランス、均整のとれたプロポーションなど、守るべきルールがいくつか存在しているので、作り方に一定のやり方、つまり公式や定理を使った解法のようなものがある。一方、「かわいい」には無数の回答パターンが存在し、自由なアプローチが感じられる。美しいものを作るときは型に合わせる作業を行うが、かわいいものを目指して作るときには個性を活かす余地がある、というとわかりやすいかもしれない。「かわいさ」には「美しさ」のような共通したルールはないが、総じて「未完成」であるという見方には納得感がある。)

また、未完成なものに対するまなざし、心の働きについてより具体的に示したものとして、松嶋雅人によるハローキティの造形分析がある。

松嶋は、先日東京国立博物館で開催された「ハローキティ展」 の監修を務めた日本絵画史の専門家だ。会期中に配信されたアトロクで、ハローキティの造形的魅力を、日本美術に脈々と続く「未完成のかわいさ」の系譜として語っていた。

ここでは、土偶や埴輪、仏像、面人形など、日本の造形物には、左右非対称、歪み、不揃いといった「整っていない形」が伝統的に用いられており、1974年に生まれたキティちゃんもそうした特徴をしっかり引き継いでいる、と解説されている。

たとえば、頬のふくらみやリボンのかたちはアシンメトリーだし、ヒゲの位置も微妙にズレている。さらに、瞳のない黒目だけの目や、口が描かれていない顔立ちなどもポイントで、視線や感情の表出が制限されているため、見る者の感情が自然と投影される構造になっているのだという。

キティちゃんはどこを見ているかわからない、表情から意思が読み取れないという不完全な造形だからこそ、鑑賞者はそれと対峙したとき、つい読み解こうとして自分の意識を働かせてしまうのだ。未完成さを活かしたデザインには、ユーザーを巻き込み、想像を働かせることで表現に関与させてしまう引力がある。

設計技術としてのNeobrutalism 四方田や松嶋による不完全なものへの考察は、Neobrutalismの理解にも応用できる。

Neobrutalismが打ち出す「unfinished」は、「整っていない」という状態を肯定的に見せる「開かれた状態」の魅力であり、そこに人の感性が触れられる余白がある。デザインが「まだ途中にある」「まだ形になりきっていない」ように見せることで、受け手の想像力や解釈の入り込む余地を生む技術なのだ。

Neobrutalismの本質は、「unfinished」な見た目にあるのではない。それがインターフェース上にもたらす「開かれた領域」にこそ、本質がある。整っていないことによって発生する余白に、ユーザーの感情や解釈が自然と流れ込んでくる。その構造にこそ、Neobrutalismの意義が宿る。

デザインはすべてを語りきらず、見る側に想像や感性を投影する余地を残す。そのとき、そこには「かわいい」という感情の受容の回路が立ち上がる。Neobrutalismには、ハローキティのように、そうした受け手の想像力を引き出す力がある。

Neobrutalismを、単なる視覚的な演出ではなく、「unfinished」を通じて作り手と受け手の関係性をひらき、ユーザーの主体性を引き出す設計の技術として捉え直すこと。 そして、その技術を発展させようとする実践が、Neobrutalismというデザインにトレンド以上の意味を与え、これからのUIデザインに厚みや深みをもたらしていくはずだ。

2024-08-17

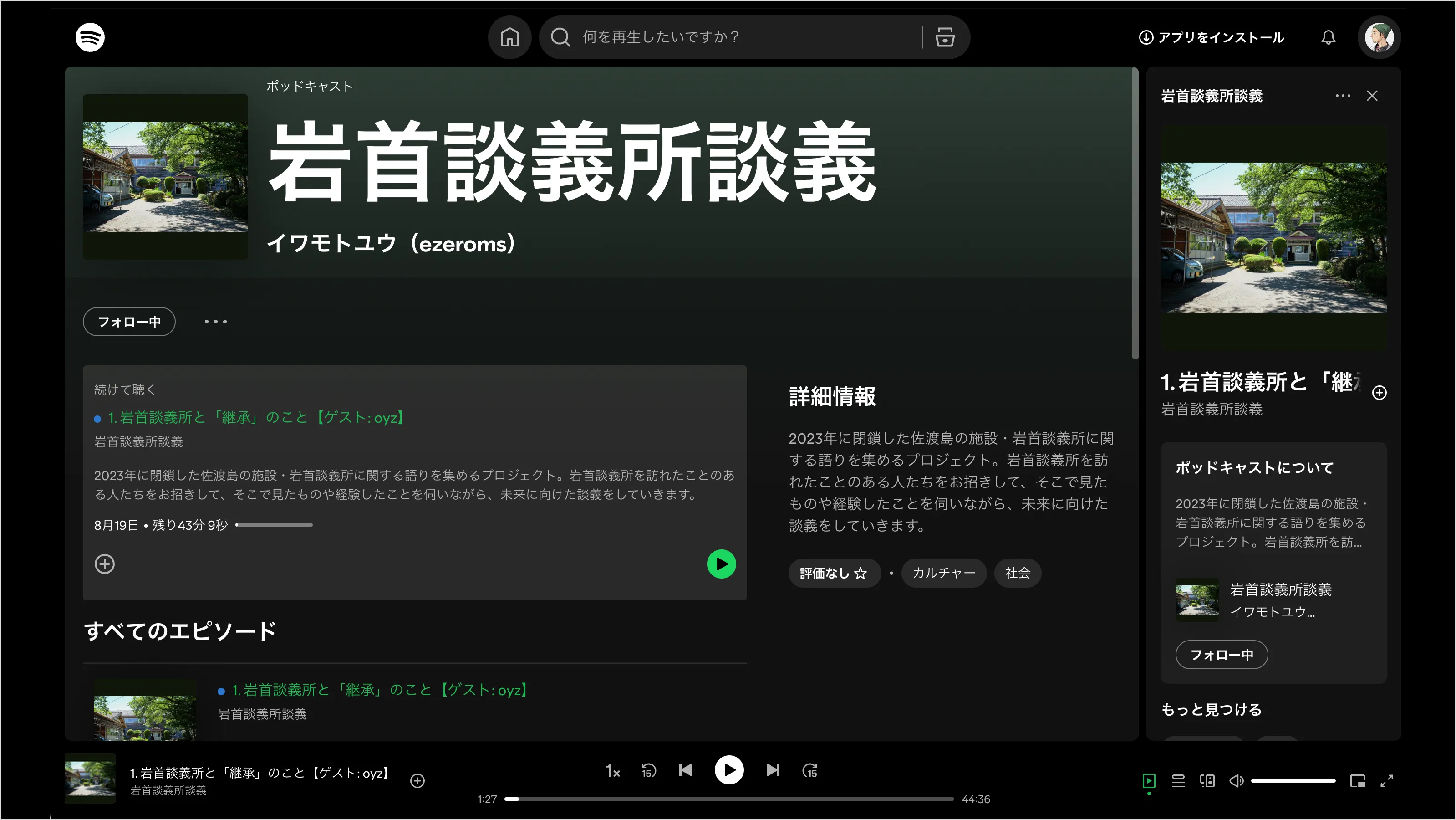

Podcast「岩首談義所談義」を始めた 「岩首談義所談義」というPodcastを始めた。新潟県佐渡市の旧岩首村にかつて存在した「岩首談義所」という施設にまつわる思い出や経験を記録し、その価値を伝えることを目指して始めたものだ。先ほど初回のゲストとの収録を終え、いまそれを聞き返しながらこの文章を書いている。

岩首談義所談義 https://open.spotify.com/show/09rBYoieFXHcELiibVmsk6

岩首談義所とは、新潟県佐渡市の旧岩首村地域に存在していた施設である。2007年に廃校となった岩首小学校を再利用して設立されて以来、長年にわたり、催し物の開催や高齢者の憩いの場、子どもたちの遊び場として、住民たちの交流の中心となっていた。また、環境調査の拠点や大学生の合宿地としても活用され、東京工科大学、早稲田大学、横浜市立大学といった首都圏の大学生や大学関係者など年間約400人が訪れる場でもあった。このように、長く地域内外の人々に親しまれてきたが、2023年に集落の自治組織の判断によって閉鎖されることになり、今年度には建物の解体工事が予定されている。

「談義所」という一風変わった名称は、発足に関わった哲学者で東京工業大学名誉教授の桑子敏雄氏のアイデアによるものだ。桑子氏は、岩波『図書』2012年12月号で岩首談義所について触れながら「民主的談義は、地域社会の重要な課題を現場で切実に感じることのできる人々の直接的な話し合いによる問題解決の方法」と説明している。こうした背景からも分かるように、岩首談義所は単なるコミュニティスペースに留まらず、地域社会の課題解決を目指して運営されてきた。

僕が岩首談義所を初めて訪れたのは2013年で、大学の部活の合宿地として利用させてもらったのがキッカケだった。それ以来、閉鎖されるまでの十年間、コロナ禍を除いて年間三、四回のペースで通い続けた。時には一ヶ月以上滞在し、用務員室で寝泊まりしながら、村人たちの日常をぼんやりと眺めて過ごすこともあった。東京のITベンチャーでソルジャーとして戦いに明け暮れていた僕にとって、それはまさに心の奥に深く沁み入る安らぎのひとときだった。

二十代の頃は、ゴールデンウィークや夏休み、シルバーウィーク、冬休みなど、まとまった休みがあるたびに大学の友人や職場の同僚を連れて談義所に足を運んだ。半ば無理やり連れてこられた者も少なくないが、僕の友人では、岩首に訪れたことのない者の方が少ないくらいだろう。

とにかく、僕はこの施設に強い思い入れがあり、もっとも熱心な外部者の一人だった。だからこそ、閉鎖と解体が決まったことはとても残念に感じている。しかし僕がそれを嘆いてみせたところで、自己満足以上の意味はない。地域に住む人たちの意思決定について、そこで暮らしているわけでもなく、その未来に責任を負わない立場から意見を述べることは慎むべきだ。

僕にできるのは、これまで運営に尽力してきた人々に感謝の意を表すこと、そして、岩首談義所というプロジェクトから僕たち、さらには後世の人たちが何かを受け継ぐための道筋を示すことだ。そうした思いを胸に、Podcastを始めることにした。

このPodcastの目的は、いまは亡き「岩首談義所」の価値を伝えることだ。ただし、対象そのものを直接描写するのではなく、対象が周囲に与えた影響を観察することで、その価値を表現したいと考えている。そのために僕は友人たちを訪ね、談義所にまつわる語りを集めていくつもりだ。

また、サブテーマとして「継承」を掲げている。岩首談義所が消滅の危機に直面したとき、多くの関係者がこの問題に向き合った。その功績として、最終的に談義所は閉鎖されたたものの、近隣の施設に一部の機能が引き継がれ、これまで行われていた催事や取り組みも継続されている。また、運営組織は社団法人化され、属人的だった業務が体系化されつつある。これは正当な継承の一つといえるだろう。しかし、今回の出来事を通じて、僕は現代社会には従来の継承とは異なる(あるいはそれを補う)新たなオプションを模索する必要があると感じるようになった。だから、この機会に継承という営みについて、友人たちと共に深く話し合ってみたいと思う。

一つのヒント、手がかりとなるのが「ミーム(情報因子)」という概念だ。

この言葉は、近年「ネットミーム」や「猫ミーム」という表現で一般に浸透しているが、もともとはリチャード・ドーキンスが『利己的な遺伝子』の中で提唱した造語であり、英語の「gene(遺伝子)」と、ギリシャ語の「mimeme(模倣)」を組み合わせたものである。生物が交配というコミュニケーションを行い、遺伝子を通じて情報を伝達するように、文化も何らかのコミュニケーションを行って情報因子を渡し、文化を伝達する(例えば、僕の顔立ちは遺伝子によって伝えられたもので、服装はミームによって伝えられたものだ)。

文化を伝達するコミュニケーションには、師匠が弟子に伝える技術や知恵、企業における社員教育プログラム、村での祭りの準備や稽古といったものが挙げられる。母親が家庭内での伝統的な料理の作り方を子どもへ伝えることや、家父長制において父親から長男へと伝えられる家業や伝統的価値観などもその一例といえるだろう。

これらは個人がその人生の一部を共同体に捧げる態度が前提となっており、それゆえに個の自己実現を重視する現代社会では、次第に受け入れられにくくなっているように感じる。そこで、もっと僕たちにふさわしい、これまでと違った継承のあり方を模索したい。情報の伝達手段が飛躍的に進化し、日常的に接する情報量が増え、人間と情報の関係が大きく変化している時代だからこそ、きっと新しい形でミームを伝えられる可能性もあるはず。その一つが、このPodcastだ。

僕はこのPodcastに、友人たちの力を借りながら、岩首談義所のミームをありったけ詰め込むつもりでいる。そして岩首談義所という文化を継承することを共通の目的として談義を交わし、新たな継承のあり方を形にしていきたい。

2024-08-14

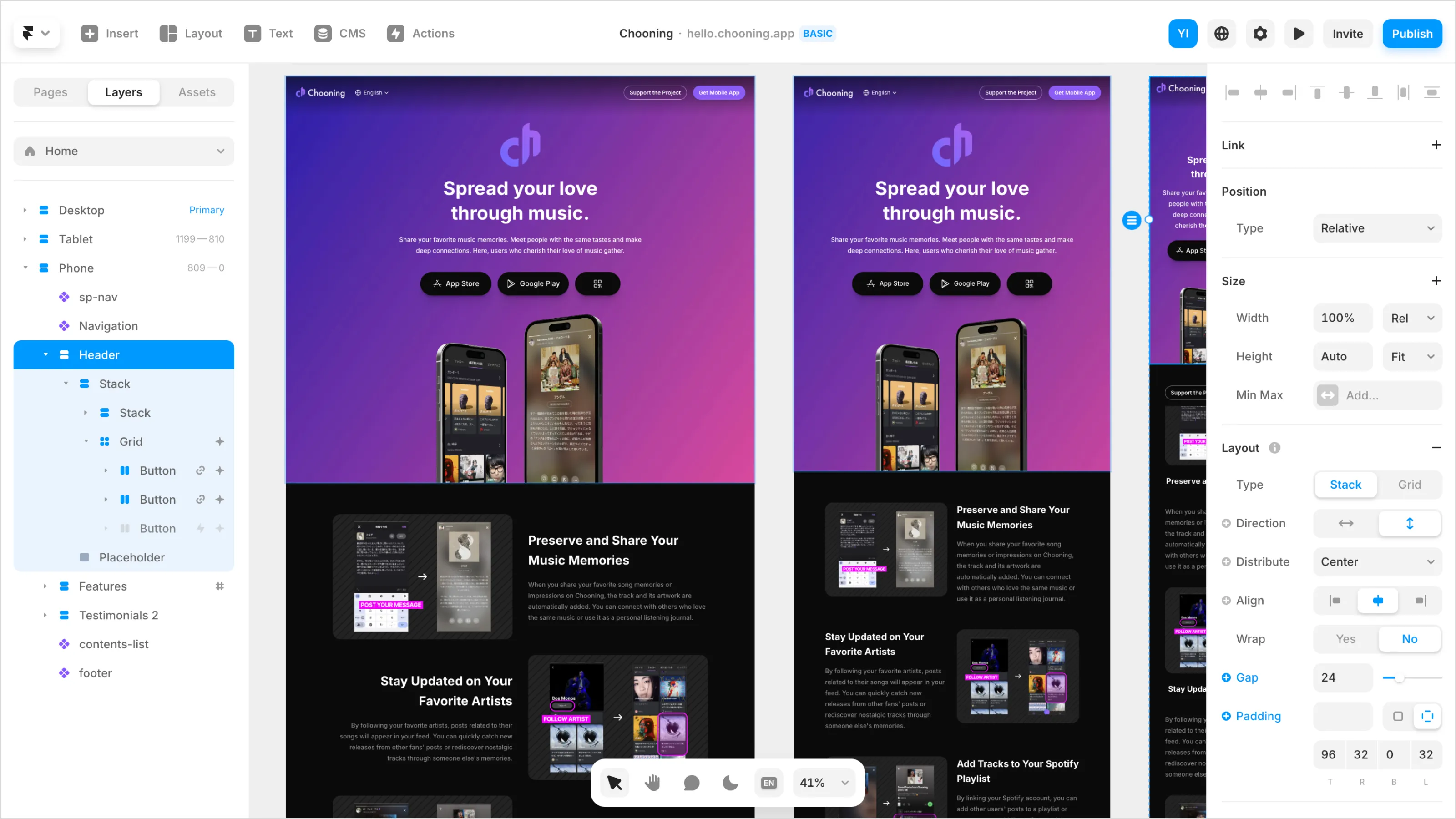

テツのWebサイトを作った 大学時代のルームメイト・テツが開業したので、お盆付近の三連休を使ってWebサイトを作成した。

広島市の行政書士事務所・イエローテイル https://yellowtail-legal.com/

制作は、横浜にいる僕と広島にいるテツの間で、Google Meetを繋ぎっぱなしにしながら行った。Figmaで荒っぽく構成を書いた後、そのままStudioを開いてサイト構築に取り掛かる。テキストコンテンツをテツにStudio上で入力してもらいながら、僕が同時進行でレイアウトとスタイリングを整えていく。

「サービスの特徴は、ニーズを並べて説明してみよう」

「問い合わせから着手までのフローチャートがあった方が便利じゃない?」

「そういえば、料金表が必要かも」

アイデアが出るたびに、サイトマップのレベルでガシガシ変更を加えていく。まるで炭鉱を力任せに掘り進めているようだった。マトモな制作会社のPMが見たら卒倒してしまいそうな光景だが、気心の知れた仲間と小さなサイトを作るなら、こういう荒っぽいやり方も捨てたもんじゃない。むしろStudioの真価が最も発揮される瞬間とも言える。

ただ今回は、並行してChooningの公式サイト のリニューアルを行なっており、そっちではFramer (海外のStudioに似たツール)を使っていた。StudioもFramerも同じノーコードのサイト構築ツールで、似たようなインターフェースなのだが、StudioではCommand + Gでグループ化できるのにFramerではそれができない(Option + Command + Returnになる)とか、Framerではmax-widthを指定することができるけどStudioではできないとか、マルチデバイスに対応する際の上書きルールが異なるとか、細かな違いがいくつもある。なんならFigmaも同じような見た目をしているので、それぞれの画面を行き来していて気が狂いそうになった。

ものづくりを仕事にしていてよかったと感じるのは、友人が必要としているものを、自分の手で作り、届けることができることだ。

今回のサイトの中にテツの略歴を掲載した箇所があり、その部分は僕が書いたのだが、僕はこの文章を一筆書きで、諳んじるようにして書くことができた。あまりに自然に書けたことに驚き、改めて彼が身近な存在であることを感じる。そして、そんな友人の門出に寄り添ってものを作れることが、何より嬉しかった。

略歴 : 1990年、広島市に生まれる。修道中学校・高等学校を卒業後、横浜市立大学に進学。在学中、横浜市寿町にてホームレスの自立支援活動に取り組み、フィリピンで語学留学を経験。大学卒業後、大和証券株式会社に入社。その後、株式会社LITALICOに転職し、障害者の就労支援に携わる。さらに数社でキャリアを積み、シンガポールやカンボジアなど海外での就労も経験。2024年、行政書士資格を取得し、故郷の広島市にて行政書士事務所「YellowTail」を開業。

中高時代は野球部で内野手を務め、現在も草野球で汗を流している。大学時代からE&Jカシアス・ボクシングジムでボクシングを始め、プロライセンスを取得。今でも毎日のトレーニングを欠かさない。

テツと出会ったのは2009年、僕が横浜市大に入学して一ヶ月も経っていない頃だった。沢木耕太郎と水島新司が好きな僕たちは、その二年後に共同生活を始めた。二十代前半をラーメン屋の上の豚骨の匂いが染みついた部屋で三年間(テツの留学期間があったので、実質的には二年間)共に過ごした僕たちは、お互いの人間性における重要な部分を(つまりお互いがどれほど愚かな男であるかということを)かなり決定的に理解していると思う。その後の十年で生活習慣や人生観は変わっているはずだが、不思議なことに、その変化も含めてあの頃の姿と寸分違わないように感じられる。これはきっと、数式でいうところの「傾き」を理解しているということなのだと思う。まるで移動する点Pの軌跡を追うように、こういうふうに変わっていくんだろうな、という変化の方向やスピードを捉えているので、変化した姿も含めて理解の範疇にあるということだ。

与謝野鉄幹の「人を恋ふる歌」に「友を選ばば 書を読みて 六分の侠気 四分の熱」という僕の好きな一節がある。「義理人情と情熱を併せ持ち、知的好奇心に溢れた者を友達に選びなさい」という意味だと解釈しているが、テツと付き合っていると、まさにこの言葉通りの人物だな、と思うことがある。彼が行政書士として新たな一歩を踏み出すと聞いたとき、僕はその人柄が多くの人々を支える力になるに違いないと確信した。だから、もし法律業務や行政手続きで悩んでいることがあれば、一人で抱え込まずにテツに相談してみてほしい。きっと力になってくれるはずだ。

2024-06-20

プロダクト開発とユーザーとの摩擦 5月から6月にかけて、Chooningのアップデートを重ね、新たな機能を続々とリリースした。アーティストのアカウント認証機能、プロフィール共有機能、Spotify視聴履歴に基づいたおすすめ投稿機能などを実装し、さらに中国語(繁体字)版インターフェースもリリースして、この夏は台湾市場への進出も見据えている。

しかし、どんな施策も万人に受け入れられるわけではない。アプリのアップデートは歓迎されるばかりではなく、ときに「改悪だ」という厳しい意見も寄せられる。開発者は、データベースに記録される値や計測ツールの結果、インタビューを通じたユーザーの声など、様々な情報のもとに開発内容を決めている。それでも、すべてのユーザーを満足させることはできない。長くサービスを続けていれば、開発者とユーザーの間には大なり小なり摩擦が生じる。

一般的によくあるのは、サービス側が収益性を高めようとする施策だろう。例えば、目立つ場所に広告を配置したり、広告の表示頻度を上げたりすればユーザーは不快に思う。動画や漫画の続きを見ようとして、下手くそなゲームのプレイ動画を数十秒見せられてイライラした経験をしたことのある人は多いだろう。Chooningにはそういった仕組みはないが、僕は会社員としてプロダクトを作っていたとき、この手の実装をする際には心苦しく思っていたし、実際にリリース後のSNSでユーザーの毒づく声を目にしてよく落ち込んでいた。

Chooningでは収益性を求める施策は行っていないものの、だからといってユーザーの不満を買わずにやれているわけではない。むしろ、より切実な衝突を感じることがある。例えば、ユーザーのプロフィールをシェアできるようにした件については「お互いにフォローせず、時々お邪魔するのが楽しみだったのに」といった声が上がった(恐らく相互フォローを促進する意図があると受け止められたのだろう)。また、おすすめフィードを実装した件については「ファーストビューがメジャーなアーティストで埋め尽くされてしまい、自分の好きなマイナーアーティストを紹介しても届きづらくなった」という声が上がった。

僕は常々、自分のプロダクトは技術や機能だけでなく、価値観の次元で勝負したいと思っている。Chooningでユーザーが体験できることは、「人と音楽との関わり方はこうあってほしい」という僕の価値観に基づいている。具体的には、Spotifyなどのサブスク(ストリーミング)サービスで音楽を手軽に聴きながらも、その音楽について向き合って考えたり、些細な思い出を語ったり、同好者と共感し合う時間を持って欲しい、というものだ。そのためにユーザーがスムーズに音楽を共有したり、見つけたり、交流したりできる機能を充実させている。僕のようなタイプの開発者には、そうやって価値観を形にしたものに触れてもらい、それを心地よいと感じてもらいたいと思う欲望がある。機能の追加や変更は、自分の価値観をより明確に伝えるためのメッセージでもある。

だからこそ、仕様を変更したときに、それまで支持してくれていたユーザーが「これは求めているものじゃない」と言って離れていくのを見ると、価値観に共感してもらえなかった…という極めて個人的な喪失感を感じてしまう。それは、収益性の都合でユーザーに不満を持たれるよりもはるかに悲しい。収益性の向上はサービスの存続に不可欠であり、僕も運営者としての責務の一部として割り切ることができる。しかし、価値観の相違による意見の衝突は自分の気持ちの解決が難しい。「ごめんな、でも僕はこう思うんだ。分かってくれることがあれば嬉しい」と目を閉じるしかない。

離れていってしまったユーザーのことは、いつも少し心に棘が刺さったような気持ちで残っている。自分のプロダクトを作るということは、自分の価値観を形にして社会に届けるということだ。そこでは多くの「Not for me」の声も受けることになる。ストアからダウンロードした僕のアプリを、翌月も使い続けてくれる人がどれくらいいるだろう? その数字を見る度に、僕は他者との価値観の違いを認識する。あえて強がってみせるなら、それこそが、本気で物を作ることの面白さだと言えるかもしれない。

プロダクトには成長していく段階があり、それに伴って作り手と使い手の関係も変わっていく。ある時期を共に過ごしたユーザーの一部が次の時期に離れていくことは避けられない。頭では理解しているのだが、それでも、一度プロダクトを気に入ってくれたユーザーには、ずっと使い続けてもらいたいと願ってしまう。

ユーザーの声は大きい。少なくとも僕は、どんなに厳しい意見や的外れな批判でも、自分が生み出したものに対して感情を込めて意見をくれる人には感謝している。高校時代にゲームを作ったり、大学時代に友達とサービスを作っていた頃は、世の中の反応は全くなかった。それに比べれば、不満の声であったとしても「反応がある」というのは嬉しいことだ。作り手のモチベーションは、案外そんなものに支えられている。

2024-05-16

散歩のススメ 友達と散歩をしながら話すのが好きだ。「久しぶりに会って話そう」と自分から連絡をするとき、それはほとんど必ず散歩の誘いになる。友達からの連絡では、僕がお酒を飲まないので飲みの席ということはないのだけれど、レストランやカフェが指定されることは少なくない。そんな場合でも、僕はできる限り、「まず散歩をしよう」と提案するようにしている。

僕が散歩を好きな理由はいくつかあるが、まず一つは、しばらく会っていなかった者同士が必要とする調整の時間を取ることができるからだ。久しぶりに会う相手とは、しばしば会話のリズムが合わずにぎこちなくなることがある。しかし、駅で待ち合わせ、適当にテイクアウトした飲み物を片手に繁華街の喧騒を並んで歩いていると、次第にその「ズレ」が解消され、適切な感覚が戻って来ることを感じる。

恐らく「歩く」という行動を主体としながら「ついでに話している」という状況が、心理的な負担を軽減させているのだと思う。歩きながら話すというシチュエーションにおいて、言葉はあくまで「ついでに紡がれている」に過ぎない。だから、返答に時間がかかったり、適切な言葉を探すための沈黙も気にならない。様子を見ながらゆっくりと会話のリズムを整えていくことができるし、表情や視線を意識しなくていい。コミュニケーション(形式)にかかる労力を減らして、メッセージのやり取り(中身)に集中できるようになる。

店内での会話では、こうはいかない。飲食店に入ると、基本的に机を挟んで向かい合って座ることになる。きちんと向き合って相手の顔を見て話すことは、社会的に正しい(マナーに則った、礼儀正しい)コミュニケーションとされているが、正直に言えば、僕はこれをあまり居心地のよいものだとは思わない。互いに正対したまま話していると、言葉を身体に直接ぶつけられているような感じがするからだ。

一方、散歩のように横並びで話している場合、発した言葉は両者の前の共有空間に投げ入れられ、眼前をふわふわと漂うようになる。それはまるで一つの画用紙にそれぞれがペンで文字や図形を書き込んでいくような感覚で、ただ会話をしているだけなのに、何だか共創的な営みをしているような気持ちになるのだ。

横並びという状態に限って言えば、バーカウンターでも同じかもしれないが、僕はここに「歩く」という動作が加わることが重要だと考えている。

歩きながら会話することの最大の魅力は、互いの思考が協調的に働き、新たな洞察が生まれることだ。これは必ずしも意見の一致を意味するわけではない。相手の立場や考え方を理解し、取り入れながら、自分自身の考えを再構築していくプロセスだ。プログラミングに例えると、単にレスポンスを読むだけでなく、ログを読み解きながらアルゴリズムを想像するようなイメージである。

実際に僕は、友達との散歩の最中に物事への新しい(自分的ではない)視点を得ることがよくある。これは奇妙な現象だが、恐らく散歩における歩幅や歩行速度などの身体的な同期が影響しているのではないか、と僕は考えている。並んで歩くという行為は、互いに相手のペースを感知しながら、自身の歩調を調整し続けることになる。これは無意識に行われていることだが、文字通り「歩調を合わせる」という動作が、他者の思考を引き寄せる土壌を育んでいるのではないだろうか。さらに、このとき自分の身体は、普段とは異なるリズムを味わうことになる。それが脳の働きにも影響を与え、新たな視点に気づかせているのではないかと思う。

ときどき、一人で散歩をしていると、ふいにその道で交わした会話を思い出すことがある。会わなかった間の出来事や心境の変化など、景色と共に話した事柄が頭に浮かび、そして「ハッ」と当時は気がつかなかったことに気づく。その瞬間、僕はまるで友達に呼びかけられたような気持ちになり、またスマホを取り出して連絡先を手繰り始めているのだ。