2025-05-22

インクトラップ(Inktrap)

「インクトラップ(Inktrap)」というタイポグラフィの技術に関するメモ。

作成する際のコツ

インクトラップを効かせる箇所は、細くて、鋭くて、潰れやすいところ。要するに「詰まりそうなポイント」に余白を仕込むとそれっぽく見える。

- 内側の鋭角コーナー:ストローク同士がぐっと狭くなる部分。たとえば、セリフと縦線が交わる接合点など。

- 終筆(ターミナル)の先端:細い線がふっと途切れる箇所(細ければ細いほど印刷時に潰れやすい)。ここにほんの少し切り欠きを入れると、線が残ることになる。

- セリフの付け根:水平のセリフと縦のストロークがぶつかる部分。細くなればなるほどインクのにじみで潰れやすくなるので、ここも空間を残しておく。

- ストロークの交差点:「×」とか「+」のような、線が中央でクロスするところ。見た目が黒く濁りがちなので、中心にわずかに隙間を入れる。

- 細いハネやカーブの端:筆記体っぽい書体で、カーブが直線に移る細いところ。

メモ

インクトラップとは、文字の角の部分や接合部などにあらかじめ「へこみ」を設けておくことで、印刷時にインクがにじんでも、視覚的なバランスが保たれるようにするデザイン技法。とくに小さいサイズや粗い紙に印刷することを想定したフォントでは、文字が潰れてしまわないよう、あらかじめ余白を確保しておく必要があった。その発想から生まれたのがインクトラップである。

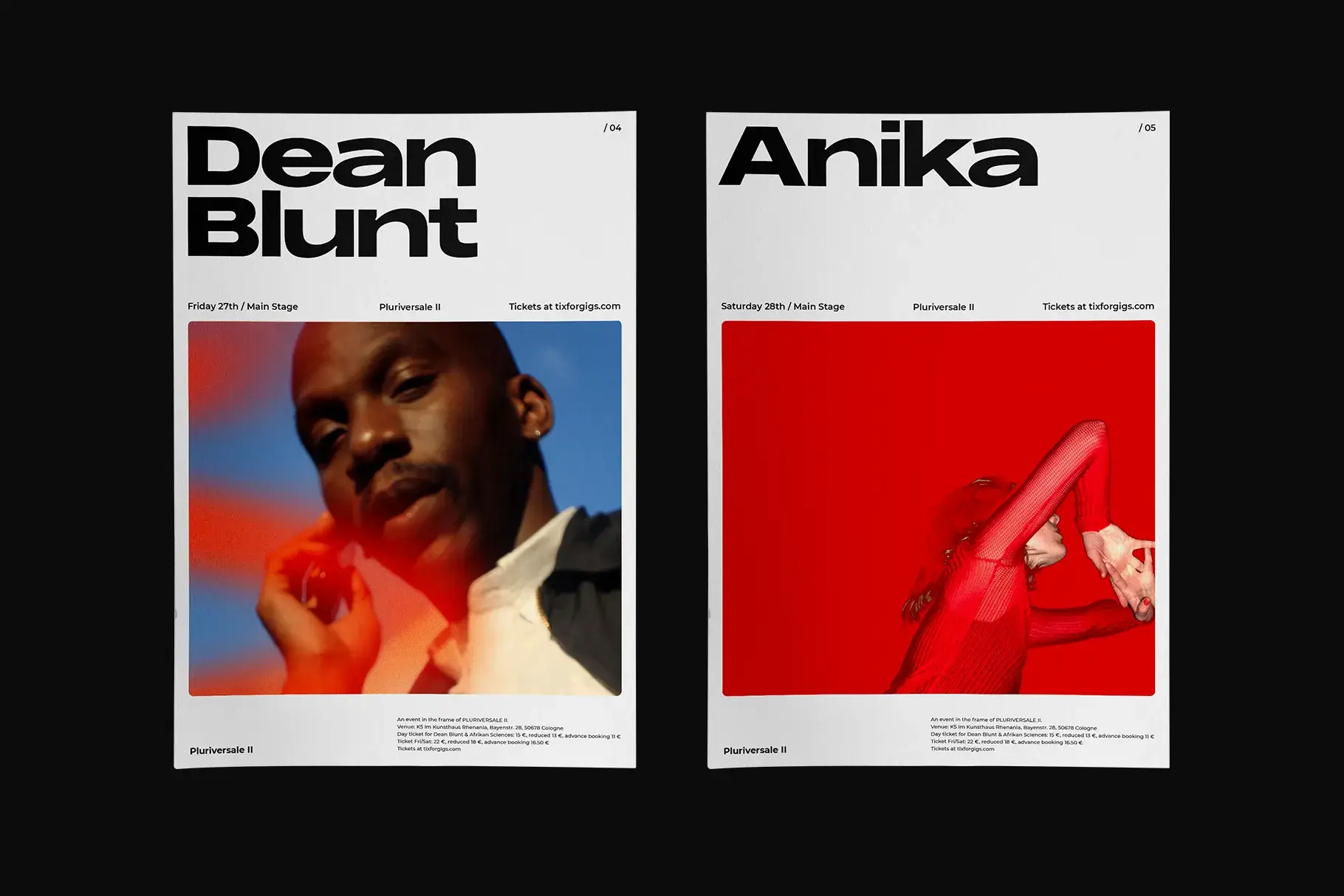

現代の高解像度ディスプレイではこのような工夫は不要だが、逆に「意図的にインクトラップを残す/見せる」というデザインが登場している。かつての「印刷のための工夫」が、いまは「造形的な魅力」として再解釈されている点がおもしろい。

デザインにおいて、「かつての制約が生んだ造形」が「いまの美意識」に読み替えられる、というのはよくあることで、同じようにフォントでいえば、セリフ(もともとは金属活字の筋の弱い細線を補強するための「足」だったが、いまはクラシックさや安定感を象徴する装飾要素になっている)や、和文フォントのウロコ(筆で書く際の運筆の名残だが、いまでは和風の空気感を醸す装飾要素になっている)がそうだし、Webやアプリのデザインでよく採用されるグリッドレイアウトも、かつての組版や紙面整理の都合から生まれた構造が現在になって「モダンデザインの骨格美」として愛され、再活用されているものだ。

近過去を採用したものでいえば、Y2K(1990年代後半〜2000年代前半の限られた3D表現やCG技術、Webの表示制限が生んだチープな未来感が、いまでは懐かしさとフィクショナルな未来像のミックスとして再評価されている)やピクセルアート、チップチューンなども挙げられる。

https://www.youtube.com/watch?v=SiTazCUPBGM

エンジニアのスキルというのは、一度身につけた技術が数年後もそのまま使えるとは限らず、むしろ過去の知識が通用しなくなることのほうが多い。だからこそ、常に学び直しが求められるし、若い世代がベテランを凌駕するチャンスがあったり、その延長線上にベンチャーの勝機があったりもする。

つまり、不要になった技術的な工夫(iモード向けのサイト構築とか、Flash制作、IEへの個別対応とか……うっ、頭が……)というのはどんどん積み重なっていくわけだが、でも、そうした過去の制約下で生まれた工夫をあらためて掘り起こし、技術的な意味は失われても装飾的な意味で再利用する、ということができるのはデザイナーなんじゃないかと思う。

いったん役目を終えた技術を、意匠としてもう一度連れてきて、再解釈の文脈に乗せる。むしろ、技術が意味を失ってからのほうが、デザインとしては面白くなることもあるかもしれない。こういうところはまさにデザイナーの腕の見せどころだろう。

技術にもある程度詳しいデザイナーとして中年に差しかかるいま、こういう視点はこれからずっと使えるんじゃないか……と、思ったりしている。